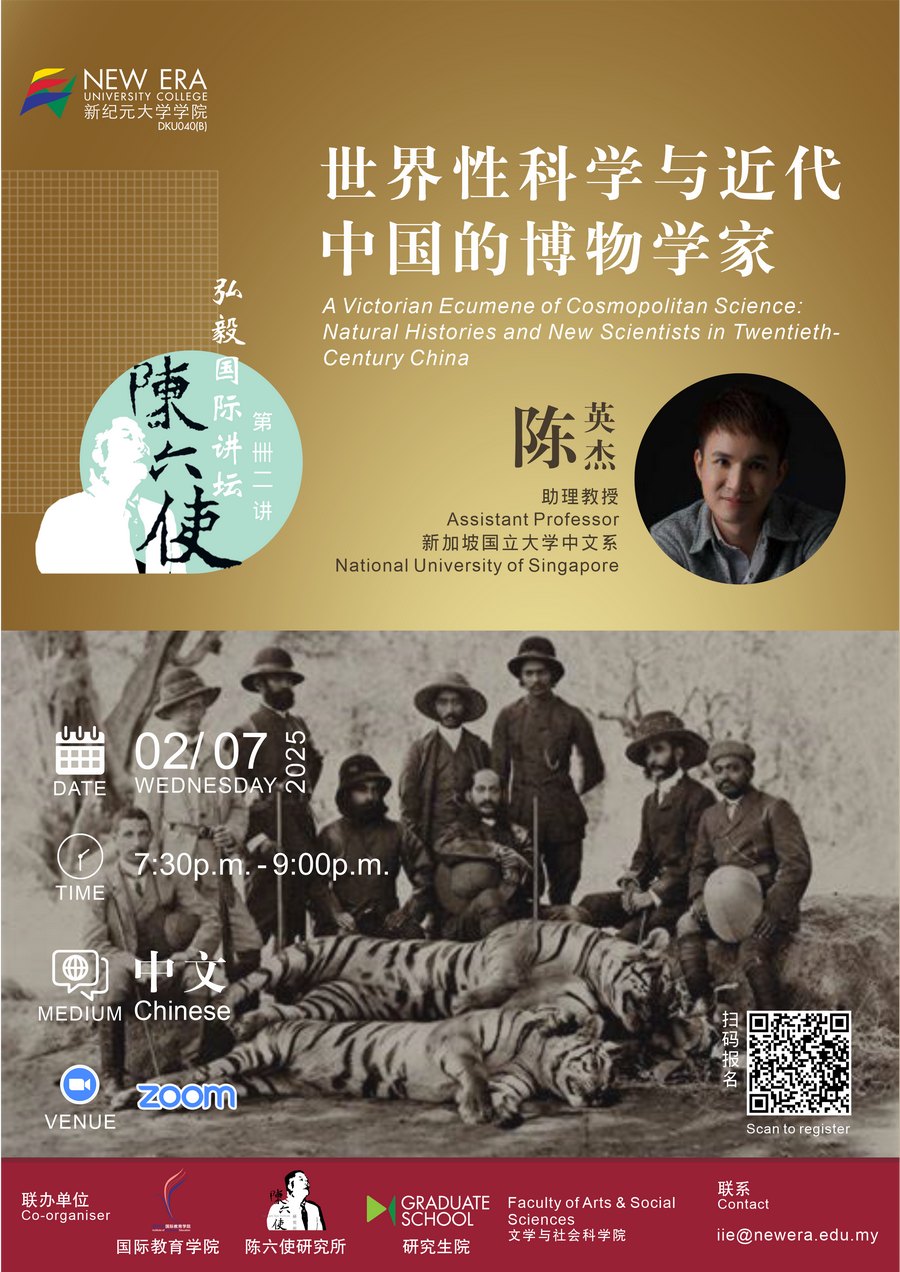

【第四十二讲】陈英杰博士:“双栖交会——世界性科学与近代中国的博物学家”

讲座预告

| 简介 | 由新纪元大学学院国际教育学院及陈六使研究所策划执行的“陈六使弘毅国际讲坛”第四十二讲现已开放报名。本次讲座邀请了新加坡国立大学中文系助理教授陈英杰博士担任主讲嘉宾。在本场讲座中,陈博士将分享其关于“世界性科学与近代中国的博物学家”的研究成果。迄今为止,已有大量学术研究探讨帝国与科学建构之间的关系,也有不少分析博物学的兴起及其在巩固帝国权力与殖民地扩张中的作用。然而,对于晚清民初中国知识分子围绕科学所形成的知识网络,学界仍关注不多。这些中国学者多受教于欧美高等学府,并与跨种族的专业同侪互动交流,共同构筑起一个横跨维多利亚时代、具跨国与跨洲际特质的知识共同体。基于这一观察视角,讲座将聚焦于博物学——一门将自然界学科化,并加以科学分析与分类的知识类型,考察近代中国博物学的学科建构过程。讲座也将分析早期中国知识精英在推动博物学发展时所设定的三个主要目标:一是为科研同侪建立社会阶层地位;二是将本土资源与地方特有物种归类为国家资源;三是促使以文本为主的传统知识体系,转向以实物为核心的知识论模式 |

| 主讲人 | 陈英杰博士(新加坡国立大学中文系助理教授) 陈英杰,美国普林斯顿大学东亚系博士。曾任荷兰莱顿大学International Institute for Asian Studies博士后研究员,现为新加坡国立大学中文系助理教授。陈博士的研究主要聚焦于晚清至民初的文化研究与科学史,同时致力于东亚与东南亚史的研究,目前已在多部中、英文核心期刊发表论文数篇。其先后为International Journal of China Studies副主编、Asian Review of World Histories书评编辑,担任Ming Qing Studies、Malaysian Journal of Chinese Studies、Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal、Thai Journal of East Asian Studies及Springer旗下Scopus收录书系Asia in Transition的编委。他近期主编的著作包括:Transnational Southeast Asia: Communities, Contestations, and Cultures(《跨国东南亚:社群、争议与文化》,2025)、The Cityscapes of Taipei, Hong Kong, and Singapore during the Cold War(《冷战时期的城市景观:台北、香港与新加坡》,2025)、New Directions in Thai Studies(《泰国研究的新方向》,2025)、Southeast Asia in China: Historical Entanglements and Contemporary Engagements(《中国的东南亚:历史纠葛与当代互动》,2023)、Contesting Chineseness: Ethnicity, Identity, and Nation in China and Southeast Asia(《争议中的中华性:中国与东南亚的族群、身份与国家认同》,2021)等。 |

| 主持人 | 廖筱纹博士(新纪元大学学院国际教育学院助理教授) 廖筱纹,2021年博士毕业于新加坡国立大学,现任新纪元大学学院国际教育学院助理教授,兼国际学术交流处主任。主要研究方向为民俗与民间文化、新马华人历史,出版专著有《金山作客——吉兰丹水月宫及其观音信仰》及《中国与东南亚客家:跨域考察纪行与论述》(第二作者),发表学术论文二十余篇。 |

| 讲座信息 | 日期:2025年7月2日(星期三) 时间:7.30pm – 9.00pm 地点:ZOOM (ID & password将发送至手机号码及电子邮箱) 报名表格 :https://bit.ly/3seNHqc 免费报名,请于2025年7月1日(星期二)前完成报名。 |

前情提要

讲座后记

由新纪元大学学院国际教育学院及陈六使研究所策划执行的“陈六使弘毅国际讲坛”在7月2日迎来第四十二场讲座。此次讲座邀请到来自新加坡国立大学中文系助理教授陈英杰博士担任主讲嘉宾,带来题为“双栖交会——世界性科学与近代中国的博物学家”的专题讲座。在讲座中,陈英杰博士深入探讨世界性科学与近代中国的博物学家的相关议题。

主讲嘉宾陈英杰,美国普林斯顿大学东亚系博士。曾任荷兰莱顿大学International Institute for Asian Studies博士后研究员,现为新加坡国立大学中文系助理教授。陈英杰博士的研究主要聚焦于晚清至民初的文化研究与科学史,同时致力于东亚与东南亚史的研究,目前已在多部中、英文核心期刊发表论文数篇。其先后为International Journal of China Studies副主编、Asian Review of World Histories书评编辑,担任Ming Qing Studies、Malaysian Journal of Chinese Studies、Southeast Asia: A Multidisciplinary Journal、Thai Journal of East Asian Studies及Springer旗下Scopus收录书系Asia in Transition的编委。他近期主编的著作包括:Transnational Southeast Asia: Communities, Contestations, and Cultures(《跨国东南亚:社群、争议与文化》,2025)、The Cityscapes of Taipei, Hong Kong, and Singapore during the Cold War(《冷战时期的城市景观:台北、香港与新加坡》,2025)、New Directions in Thai Studies(《泰国研究的新方向》,2025)、Southeast Asia in China: Historical Entanglements and Contemporary Engagements(《中国的东南亚:历史纠葛与当代互动》,2023)、Contesting Chineseness: Ethnicity, Identity, and Nation in China and Southeast Asia(《争议中的中华性:中国与东南亚的族群、身份与国家认同》,2021)等。

在此次讲座中,陈英杰博士探讨近代中国知识分子在全球科学语境中如何参与博物学的建构。他指出,尽管博物学常被视为帝国科学的一部分,但晚清至民初的中国学者并非被动接受者,而是积极构建跨国知识网络的重要成员。他们通过博物学实践,不仅争取科研地位、推动本土资源国家化,也促使传统文本知识转向以实物为核心的现代科学体系。讲座强调,这一过程反映了中国现代知识体系的主动转型与世界接轨的重要阶段。

讲座后,听众及主持人在问答环节与主讲人积极交流,听众对博物学的相关课题提出问题,主讲人也一一作出深入的回答。此次讲座由国际学术交流处主任廖筱纹助理教授担任主持人,吸引逾100余名听众参与。